Dove Siamo

Ragalna, una piccola cittadina posta sul versante Sud-Ovest dell’Etna, conta di una peculiarità architettonica insistente sul suo territorio: il palmento.

D’altronde, l’attività economica del paese è sempre stata quella agricola, grazie alla fertilità del suolo ragalnese: numerosi sono infatti i frutteti, gli oliveti ed i vigneti insediati sul terreno lavico e quindi fortemente fertile. A partire infatti dalla quota di 500 m slm fino ad arrivare ai 1.300 m slm, la cosiddetta zona coltivata o pedemontana del territorio ragalnese, la produzione agricola riguarda la vite e molti alberi da frutto come ulivi, peri, meli, fichidindia, pistacchi, nonché graminacee e cereali. Queste coltivazioni hanno luogo principalmente lungo lo sviluppo di Via Canfarella, una strada in forte pendio che costituiva l’arteria comunale Paternò-Ragalna: si tratta di un “vallone” naturale formatosi grazie all’azione dell’acqua piovana che scorreva a valle attraverso canaletti e condotte formatesi naturalmente, collegate con i terreni coltivati adiacenti.

Dato quindi l’accento prettamente agricolo della cittadina, è facile riscontrare un gran numero di edifici rurali disseminato sul territorio: numerose sono le masserie, le case di campagna ed i palmenti. Difficile è però fare una stima precisa sul numero di questi fabbricati esistenti: si possono rilevare i più grandi e significativi, dove tuttora si conservano le originarie conformazioni e gli antichi macchinari di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli. Ormai solo di pochissimi palmenti sono rimaste tracce di esistenza, perché i vigneti si sono abbondantemente ridotti e i locali sono stati demoliti o hanno subito un cambio di destinazione d’uso.

I palmenti alle pendici dell’Etna risalgono circa alla prima metà del ‘700, periodo segnato dal devastante terremoto dell’11 gennaio 1693 che, partendo dalla Val di Noto, si estese fino al territorio etneo e colpì i fabbricati, danneggiandoli o provocandone il crollo. Durante una prima fase di ricostruzione di questi antichi edifici danneggiati dall’evento sismico, si operò su una base di schemi tipologici e soluzioni costruttive già in uso nel 1600. Solo intorno alla seconda metà del ‘700 gli edifici riadattati vennero gradualmente sostituiti da impianti sempre più solidi ed efficienti.: l’ampliamento dei palmenti e delle modeste cantine edificate in precedenza divenne necessario anche a seguito dell’incremento dell’efficienza dei processi di vinificazione e dell’incremento dei volumi produttivi, dovuti all’aumento considerevole della coltivazione della vite: così gli edifici destinati alla produzione vinicola vennero rinnovati e coinvolsero le nuove residenze dei proprietari fondiari che vi alloggiarono nei periodi di vendemmia e villeggiatura.

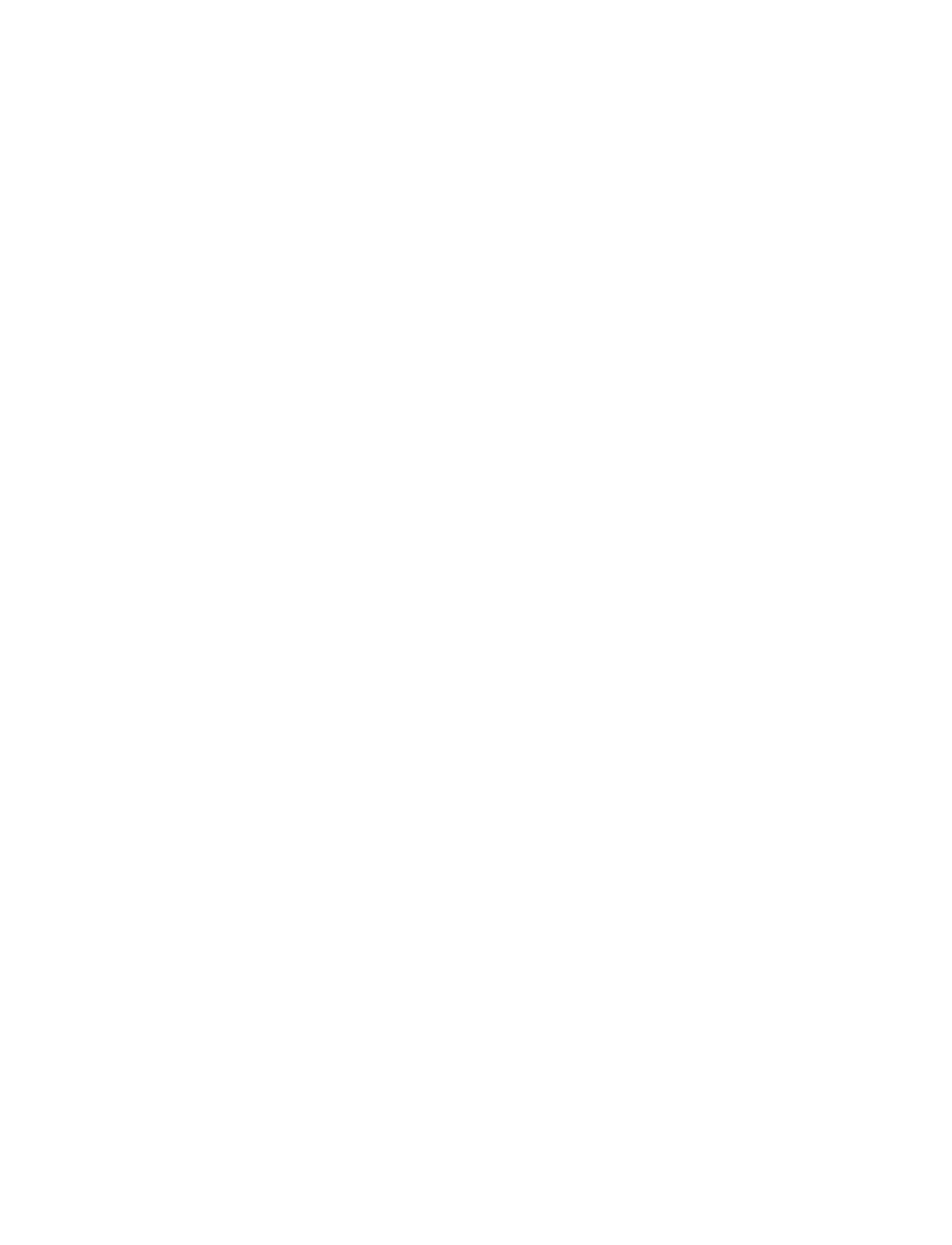

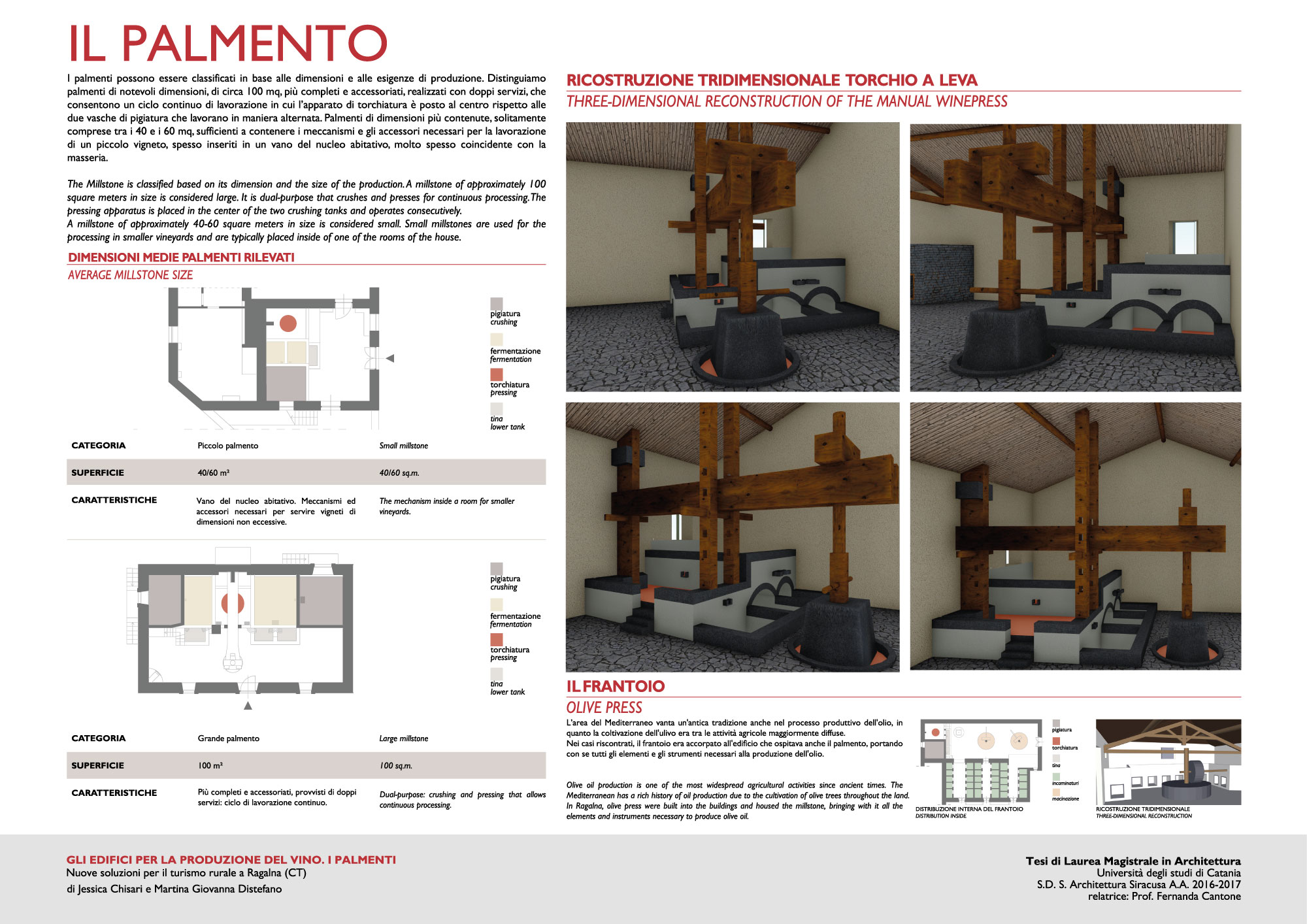

All’interno del territorio di Ragalna distinguiamo palmenti di notevoli dimensioni, circa 100 mq, più completi ed accessoriati e realizzati con doppi servizi per permettere un ciclo unico di lavorazione, e palmenti di dimensioni più contenute, tra i 40 e i 60 mq, sufficienti a contenere i meccanismi e gli accessori necessari alla lavorazione di un piccolo vigneto, spesso inseriti in un vano annesso alla masseria.

Molte volte, insieme al palmento e alla masseria, veniva accorpato l’edificio destinato alla produzione dell’olio, il frantoio, un grande insediamento soggetto anch’esso a mutazioni nel corso del tempo per dare spazio a macchinari adeguati e tecnologie innovative, oggi del tutto in disuso. Ciò che resta documenta gli aspetti costruttivi e le modalità di lavorazione di una volta. I materiali impiegati per la realizzazione dei palmenti risultano economici e precari, scelta dettata probabilmente dalle frequenti scosse sismiche che arrecavano danni e lesioni agli edifici.

Da un censimento effettuato nel 1991 nel territorio di Ragalna, sono stati rilevati 35 fabbricati rurali esistenti, di cui 33 adibiti a palmenti. Nel 2016 un aggiornamento del censimento ha portato alla luce l’esistenza di altri 5 fabbricati non rilevati in precedenza, così come però si constatato che 5 sono andati distrutti, 2 sono ad oggi adibiti a residenza mentre uno, il palmento Arena, è divenuto di proprietà comunale ed ospita nei suoi locali l’Enoteca dell’Etna.